企業インタビュー|サステナビリティ経営の実践:キヤノンマーケティングジャパン株式会社「共創で描く、瀬戸内海の未来」

本記事は、ESG Journal編集部が、不定期にサステナビリティ経営の最前線の情報をインタビュー形式でお届けするインタビュー記事です。

サステナビリティ経営が加速する中、事業の成長と社会的価値の両立に取り組む企業が増えています。キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下、キヤノンMJ)もその一社であり、社会課題の解決を起点とした事業創出に力を入れています。同社は現在、瀬戸内海を舞台にブルーカーボンを守る事業に取り組んでいます。今回は、その取り組みの概要や背景、そしてサステナビリティ経営の推進についてその思いをうかがいました。

※キヤノンマーケティングジャパン株式会社は、2025年8月発表のシェルパ・アンド・カンパニー株式会社(ESG Journal運営会社)のシリーズB 1st close資金調達にCVCを通じて出資参画しています*。また、両社は、テクノロジーの融合による高付加価値サービスの共創を視野に協業の可能性を検討しています。

<お話いただいた方>

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 R&B推進本部 BizDevセンター 平井 裕亮氏

広島県出身。大学で法律を専攻後、同社の営業部門にて代理店支援やマーケティング業務を担当。2020年に米国販社へ異動し、経営企画部門で中期経営計画の策定や業務改善に従事。現在、同センターにて新規事業開発を担当。

オープンイノベーションでパーパスを具体化する~地域経済の活性化「瀬戸内渚フォーラム」への参画

Q1:キヤノンMJにおける「サステナビリティ経営のコンセプト」や事業の柱について教えてください。

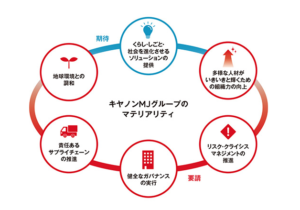

平井氏:キヤノンマーケティングジャパングループでは、サステナビリティ経営を推進するにあたり、「持続的成長を続ける上で、今、注力すべき重要課題」としてマテリアリティを定義し、ステークホルダーの「期待」および「要請」に応える取り組みを行っています。また、事業ではリーチしづらい領域における社会課題の解決への貢献も対象とした「社会貢献活動」を展開しています。

マテリアリティへの取り組みを実行し、社会貢献活動を推進することで、キヤノンの企業理念「共生」およびキヤノンMJグループのパーパス「想いと技術をつなぎ、想像を超える未来を切り拓く」の実践に取り組んでいます。

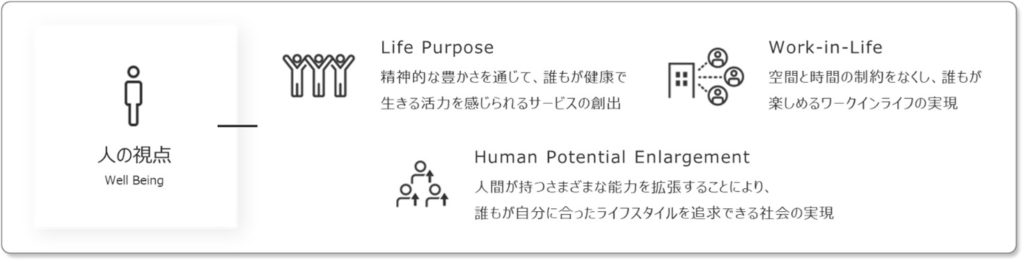

パーパスの実現に向け、2024年1月に新規事業創出を担う専門組織「R&B推進本部」を設立しました。R&BはResearch & Business Developmentの略で、社会課題の本質を見極める調査・研究(Research)と、事業化を推進する開発(Business Development)を連携させ、社会課題を起点とした新たな事業の創出に挑戦しています。人の視点(Well Being)と産業の視点(Business Transformation)の両領域におけるオープンイノベーションを推進し、既存の枠組みにとらわれない事業展開を目指しています。

の全体像-1024x307.jpg)

たとえば、地球温暖化による生態系の破壊や地域創生を社会課題ととらえ、瀬戸内海の藻場再生を通じて地域経済の活性化を図る「瀬戸内渚フォーラム」へ参画しています

Q2:瀬戸内渚フォーラムの概要について教えてください。

平井氏:瀬戸内渚フォーラムは、瀬戸内海の豊かな海洋環境の保全と地域経済の活性化を両立させることを目的に、株式会社イノカが2024年に立ち上げた産官学連携型のプロジェクトです。瀬戸内海沿岸を舞台に、海草を中心とした藻場の再生を通じて、生物多様性の保全やブルーカーボンの創出、地域資源の利活用を目指しています。

藻場や干潟は「海のゆりかご」として知られ、多くの生物の生息・産卵地として重要ですが、地球温暖化や沿岸開発により藻場が著しく消滅する「磯焼け」が進行し、瀬戸内海では1960〜1990年代に約7割のアマモ場が消失しました。藻場で育まれる生態系サービスを持続的に活用するには、藻場の生態系や海藻などの資源を守り、有効活用することが必要不可欠です。

瀬戸内海の豊かな海の保全という目標に向けて、企業・自治体・大学・漁業団体などが連携し、①現地の藻場調査(藻場と土壌)、②海草(藻)の飼育条件の特定、③教育・地域貢献、④企業アセットを活用した藻場保全研究、⑤海草(藻)の育種、⑥海草(藻)を活用した開発の6つの活動に取り組んでいます。

特筆すべきは、株式会社イノカが開発した「環境移送技術®」を活用し、水槽内に瀬戸内海の環境を再現することで、誰もが定量的な海洋データを取得できる仕組みを構築している点です。この技術を起点に、藻場の保全に向けた新たな手法の模索や、地域住民への普及啓発活動も進められています。

また、瀬戸内渚フォーラムは単なる環境保全活動にとどまらず、地域経済への還元も視野に入れて、地域に根差した持続可能なビジネスモデルの創出を目指しています。

瀬戸内渚フォーラムは、自然と人が共に生きる未来のあり方を模索する実践の場であり、地域から全国へ、そして世界へと広がる可能性を秘めた取り組みです。

瀬戸内海の現状把握から始まる挑戦――キヤノンMJアセット活用の可能性を模索

Q3:瀬戸内渚フォーラムへの参画と貴社のサステナビリティ経営との関連はどのようなものでしょうか。

平井氏:瀬戸内渚フォーラムへの参画は、キヤノンMJグループのパーパス「想いと技術をつなぎ、想像を超える未来を切り拓く」を体現する取り組みです。

社会課題を起点とした新たな事業の創出に挑戦するR&B推進本部は、瀬戸内渚フォーラムが掲げる「瀬戸内海の豊かな海洋環境の保全と地域経済の活性化を両立させる」という目的に共感しています。イノカ社など参画企業・団体や地域住民の「瀬戸内海を守りたい」という想いとともに、社会課題の本質に向き合い、共感の輪を広げることを目指しています。

技術面では、キヤノンMJグループが培ってきたイメージング技術をはじめとするテクノロジーや顧客基盤を活かし、藻場の現状把握や定量的な海洋データの取得、地域の教育・普及活動、さらには持続可能なビジネスモデルの構築など、具体的な活動に貢献しています。

藻場の復活によって生態系が豊かになり、漁業資源や観光資源の回復、地域経済の活性化など、瀬戸内海を起点に持続可能な社会の実現に貢献できると信じています。さらに、こうした取り組みを通じて、海の大切さや環境保全の意義が次世代へと受け継がれ、持続可能な社会づくりが地域から広がっていく未来を目指しています。

Q4:瀬戸内海で実際に事業(活動)をされてきて感じたことはなんですか。

平井氏:私が所属するR&B推進本部は、個人のWillや想いを起点とした活動を尊重してくれています。

私は広島出身で、幼少期から瀬戸内海に親しみながら育ってきました。高校まで広島で過ごし、家族や友人と海水浴や釣りを楽しみました。特に、海水浴の際に藻が足に絡まり溺れそうになった記憶は鮮明です。砂浜から目視できるほど藻が生い茂っていた光景も、強く心に残っています。そうした原体験があるからこそ、近年の海をめぐる環境変化には強い危機感を抱いています。地元の海に何らかの形で貢献したい、ビジネスの力で状況を改善したいと強く考えるようになりました。

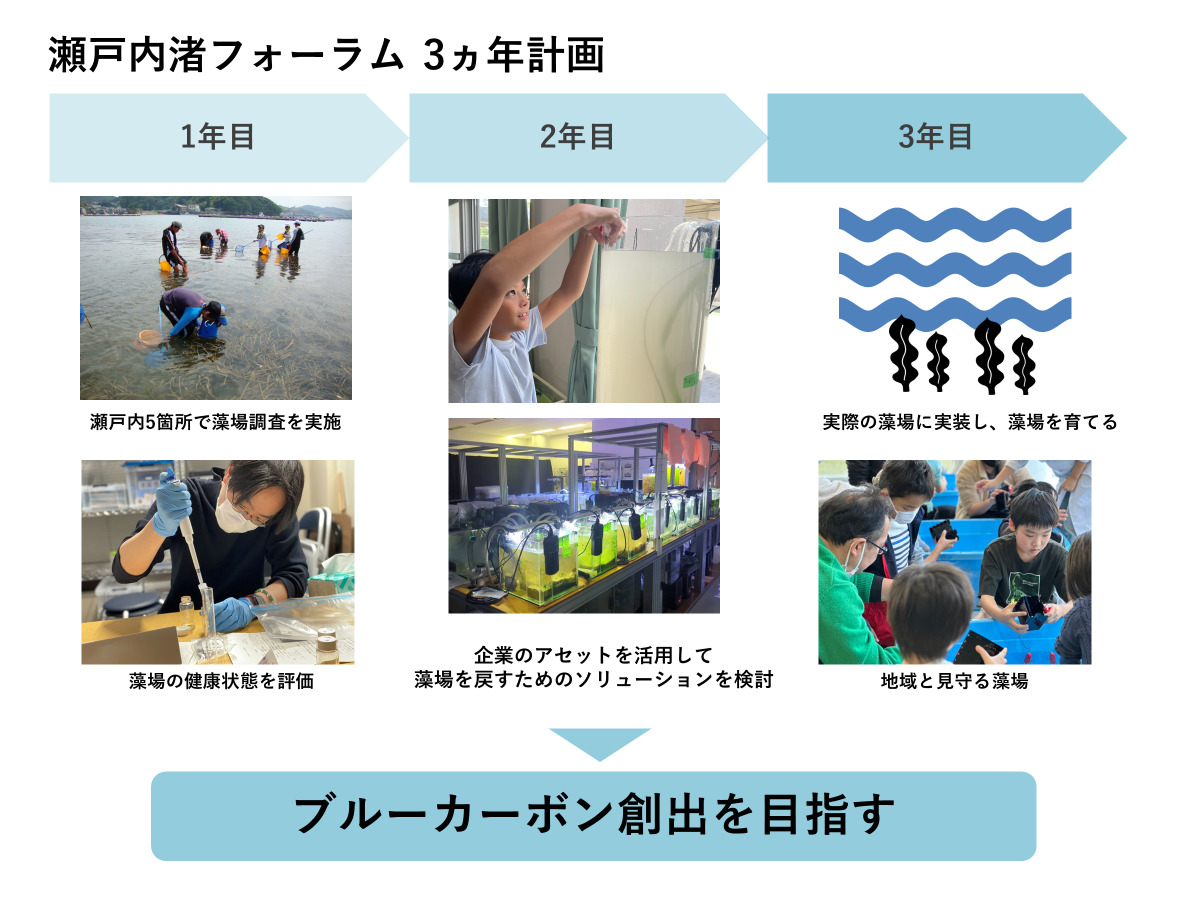

その想いから「瀬戸内海渚フォーラム」に参画しました。フォーラムは3か年計画で、1年目は「現状を知る」、2年目は「解決策を見つける」、3年目は「実装する」というステップで進みます。私は瀬戸内海への想いは持ちながらも、海の知識は乏しいため、まずは「現状を知る」ことに注力しました。

調査は拠点ごとに季節ごと行われていますが、私は現地に同行し、藻場調査のオペレーションや漁師の方の生の声を直接伺いました。かつて生い茂っていた藻が手のひらに収まる程度しかなく、まばらにしか生えていない状況を目の当たりにし、大きなショックを受けました。また、調査そのものもポイントまで船で移動し、ボンベを背負って潜る必要があり、身体的にも経済的にも大きな負担がかかることを実感しました。

さらに、漁師の方々の言葉も深く心に残っています。

「海には確実に異変が起きているが、過去のデータがないため比較が難しい。原因は特定できていないが、手を打たなければ自然に改善することはないだろう。大規模な調査も大切だが、日々のデータを取り続けることが将来につながるのではないか」

――この声を聞き、現状把握と継続的なデータ収集の重要性を改めて痛感しました。

写真:海洋調査の様子

学びと共創から生まれる持続可能な”海”の未来へ

Q5:今後の事業展開について教えて下さい。また、メッセージあればもお願いします!

平井氏:現在、イメージングアセットを活用し、映像の力によるモニタリング領域や教育プログラムでの事業開発を構想しています。調査を通じ、ダイバーに依存するモニタリングには経済性や持続性に課題があることを実感しました。また、年数回の調査だけでは十分とはいえず、より定期的にモニタリングを行い、継続的にデータを蓄積したいという声も確認しました。

さらに、フォーラムを主催する株式会社イノカの多様なイベントを通じ、海を守るためには未来を担う子どもたちが海に関心を持てる仕組みづくりが欠かせないと感じました。調査対象の自治体においても、海に近い学校では海をテーマにした学習がある一方、山側の学校では触れる機会がないとのお話を伺いました。例えば、海が近くにない学校の生徒が海の中を見られれば、より関心を持ってもらえると考えています。

こうした取り組みをサステナブルに続けるためには、単なるボランティアやCSR活動にとどめず、ビジネスとして成立させることが不可欠だと考えています。

2期目は、1期目で得た学びを形にする段階です。フォーラムに参画する企業や自治体、漁業関係者の知恵をお借りしつつ、事業化に向けて着実に前進していきたいと考えています。

【参考情報】

瀬戸内渚フォーラム:https://setouchi.nagisa.innoqua.jp/

キヤノンMJのサステナビリティ経営:https://corporate.jp.canon/sustainability

(*)プレスリリース「シェルパ、シリーズBラウンド1stクローズで10億円を調達」(2025年8月28日)

聞き手・編集:ESG Journal 竹内

| ESG Journal 編集部 専門知識を備えたライター陣と鋭い視点を持つ編集チーム。国内外の最新動向の発信と独自の解説。企業のサステナビリティ情報開示の向上を目指す実践的な資料と価値ある情報の提供。3000人を超えるサステナビリティ担当者や関心の高い会員に支持される情報源。持続可能な未来を支える情報基盤。 |